Immer wenn die Lindenbäume blühen und ihren unverwechselbaren Duft verströmen, werde ich in meine Kindheit zurückversetzt. Unsere Strasse war gesäumt von Linden, und da wir im zweiten Stock wohnten, sahen wir direkt in die Baumkronen. An lauen Abenden öffnete meine Mutter alle Fenster «sperrangelweit», wie sie es nannte, und plötzlich war alles grenzenlos. Gehüllt in den Blütenduft, lehnten wir am offenen Fenster, und meine Mutter, die zwar Musik liebte, aber nicht besonders gut singen konnte, liess es sich nicht nehmen, das dazugehörige Lied zu singen: «Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum». Ich hatte Angst, dass uns die Nachbarn hören könnten, aber sie sang es mit einer solchen Inbrunst, dass es mich dennoch beeindruckte. Und ich überlegte, was ich in den Lindenbaum vor unserer Haustür schnitzen sollte, wenn ich, dessen war ich mir sicher, einmal davongehen würde?

Warum berührt uns dieses Lied, das wir von Generation zu Generation weitergeben, das wir singen können, ohne jemals den Text bewusst gelernt zu haben? Es gibt Lieder, von denen kaum jemand weiss, woher sie eigentlich kommen, wer sie geschrieben hat. Und selbst wenn wir den Namen des Textdichters hören – Wilhelm Müller – können wir meist nur ahnungslos mit den Schultern zucken. Wer war dieser Mann, von dem Gustav Schwab schreibt: «Seine Gedichte liessen harmloses Wohlwollen gegen Jedermann, schnelle Begeisterung für Schönes und Gutes, Talent für Geselligkeit und geistreiche Unterhaltung zum Voraus ahnen.»?

Wilhelm Müller wird am 7. Oktober 1794 in Dessau geboren. Seine ersten dichterischen Versuche fallen in sein vierzehntes Lebensjahr. Ob Elegien, Oden, kleine Lieder – Müller dichtet ununterbrochen. Das Herzogtum Anhalt-Dessau ist ein mit Frankreich konföderierter deutscher Kleinstaat. Fürst Leopold Friedrich Franz hat Sinn für Kunst und Wissenschaft. Dennoch tritt Müller nach einem Aufruf des preussischen Königs freiwillig in das Heer der «Feinde» ein und zieht gegen Napoleon in den Krieg. Er schreibt 1813 in seinem Morgenlied am Tage der ersten Schlacht: «Frischauf! Dort steigt der Morgenstern / Ihr Brüder, zieht das Schwert! / Der erste Kampf ist nicht mehr fern / Für Vaterland und Herd.» Wilhelm Müller nimmt an mehreren Schlachten teil, landet schliesslich in Prag und später in Brüssel. Die Brüsseler Sonette, die er dort schreibt, werden erst nach seinem Tod bekannt – sehr ungewöhnlich für den Dichter, der bei allem, was er verfasst, sofort auf Veröffentlichung drängt. In seinen Tagebüchern findet sich als wahrscheinlicher Grund der Hinweis auf eine «Therese» und ein «unerlaubtes Entfernen von der Truppe». Auch gibt es einen Briefwechsel zwischen dem Regimentskommandanten und Müllers Vater. Der Literaturwissenschaftler Bernd Leistner vermutet, «dass Müllers deutsch-keusche Kriegermoral den Reizen eines Mädchens nicht standhielt, dem er sich strikt hätte verweigern sollen». Tatsächlich hätte das Verhältnis zu einer Wallonin in Kriegszeiten militärgerichtliche Folgen haben können. Wilhelm Müller wird von seinem Vater nach Dessau zurückbeordert. Es wurde gemutmasst, dass die Winterreise eine spätere Aufarbeitung der Heimreise von Brüssel nach Dessau ist: Unglück als literarische Triebkraft. Wilhelm Müller kehrt die Situation jedoch um und macht den Wanderer zum Abgewiesenen. Wer beschreibt schon gern die eigene Feigheit?

Die Winterreise erscheint in zwei Teilen. Der erste im Urania Taschenbuch auf das Jahr 1823, der zweite, nach einer teilweisen Veröffentlichung in Zeitschriften, vollständig in den Sieben und siebzig hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten (1824). Müller wünscht sich eine Vertonung: «Ich kann weder spielen noch singen, und wenn ich dichte, so sing ich doch und spiele auch. Wenn ich die Weisen von mir geben könnte, so würden meine Lieder besser gefallen als jetzt. Aber, getrost, es kann sich ja eine gleichgestimmte Seele finden, die die Weise aus den Worten heraus horcht und sie mir zurückgibt.»

Die gleichgestimmte Seele heisst Franz Schubert und ist ein besessener Komponist. 1797 wird er am Wiener Stadtrand in einem Ort mit dem vielversprechenden Namen Himmelpfortgrund geboren. Seine Liedkompositionen habeneine Tür aufgestossen: Die Form findet zu völlig neuer Identität. Differenziert variiert Schubert bei der Vertonung der Texte zwischen Dur und Moll, fügt Vor-, Zwischen- und Nachspiele ein und erreicht so das Weiterführen der Symbole, die in der Lyrik bereits angelegt sind. Text und Musik verschmelzen zu einer Einheit. Und viele Musikwissenschaftler sprechen von einer «Seelenverwandtschaft». Die Winterreise entsteht 1827 in zwei Abschnitten. Im Februar vertont Franz Schubert den ersten Teil der Gedichte, und als er merkt, dass Müller seinen Zyklus erweitert hat, setzt er sich im Herbst an die noch fehlenden zwölf Liedtexte. Er verändert Müllers Reihenfolge, die einer linearen Dramaturgie folgt und erreicht durch Rückblenden ein Innehalten beim Zuhörer. Was uns heute kaum noch bewusst ist: Schubert komponiert für seine Zeit höchst modern. Bisher war die musikalische Begleitung hinter den Text zurückgetreten, Schubert dagegen behandelt beide gleichwertig.

Nach Fertigstellung der Lieder lädt Franz Schubert einige Freunde zu sich ein, um ihnen einige «schauerliche Lieder» vorzusingen, die sie in ihrer Düsternis und Melancholie nachhaltig irritieren werden. Das Publikum ist verunsichert angesichts des geheimnisumwobenen Wanderers, der auf seinem Weg durch den Schnee ausser seinem Liebesschmerz nur wenig von seiner Persönlichkeit preisgibt. Die Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung moniert am 7. Oktober 1829: «Ein eigentlicher Liedcomponist» sei Schubert nicht, der Klavierpart sei «zuweilen ohne Grund und Wirkung erschwert und die Modulation grell gemacht worden.» Auch die Texte Wilhelm Müllers werden als «oft zu prosaisch und unmusikalisch» bemängelt. Trotz aller Kritik steht Schubert fest zu seinem Werk.

Mich selbst hat die Winterreise jahrelang begleitet. Direkt unter meinem Zimmer probte ein Opernsänger, und wenn er sich einsang, konnte ich ohne Eintrittskarte teilhaben. An Nachmittagen war das durchaus eine Bereicherung, aber da die Winterreise gern als Matinee an Sonntagvormittagen gebucht wurde, weckten mich seine Stimmübungen. Anfangs ärgerte es mich, aber dann lag ich ganz still und hörte auf den Gesang, der durch das hellhörige Haus drang: «Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus». Noch heute ist mir der Rhythmus der Lieder in Erinnerung, dieses unentwegte Voranschreiten in der Musik.

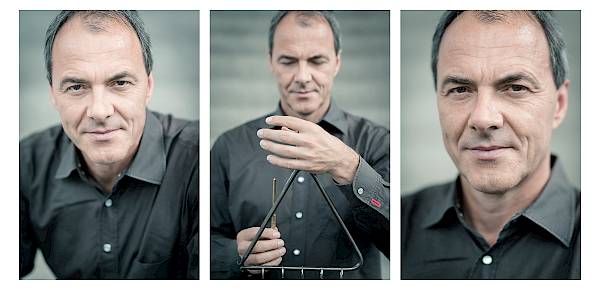

Jede Zeit hat ihren Klang. Bei archäologischen Ausgrabungen sehen wir Schicht über Schicht liegen. So ist es auch bei Hans Zender: Das Neue überdeckt das Alte. Der Komponist, Jahrgang 1936, schreibt in den Notizen zu seiner Bearbeitung der Winterreise: «Ich habe ein halbes Leben damit verbracht, möglichst textgetreue Interpretationen anzustreben – insbesondere von Schuberts Werken, die ich tief liebe –, um doch heute mir ein gestehen zu müssen: es gibt keine originalgetreue Interpretation.»

Die Frage ist, ob man sich dem «heiligen Original überhaupt nähern kann? Zwischen Schuberts Original und unserer Zeit liegen über zwei Jahrhunderte. Der Klang unserer Konzertsäle hat sich verändert, auch die Instrumente gleichen nicht mehr denen aus Schuberts Zeiten. Und vor allem haben sich unsere Hörgewohnheiten angepasst. Wir sind gestählt durch Rockmusik und Freejazz, und Schuberts Lieder, die bei der Veröffentlichung so modern waren, dass sie mit Skepsis be-trachtet wurden, erscheinen uns heute beinahe lieblich.

Es erinnert mich an ein Kinderspiel. Ich nahm ein Geldstück, legte Papier darauf und rieb mit der Bleistiftspitze solange darüber, bis sich eine Kopie des Geldstücks abzeichnete. Ich schnitt es aus und war enttäuscht, als sich herausstellte, dass ich damit nicht bezahlen konnte.

Hans Zender hat die «Münze» eingeschmolzen und neu geprägt. Er nennt es Eine komponierte Interpretation. Die Franzosen haben dafür das Wort lecture , was man, so Hans Zender, mit «individuell-interpretierender Lesart» übersetzen könnte. Seine lecture der Winterreise «sucht nicht nach einer neuen expressiven Deutung, sondern macht systematisch von den Freiheiten Gebrauch, welche alle Interpreten sich normalerweise auf intuitive Weise zubilligen: Dehnung bzw. Raffung des Tempos, Transposition in andere Tonarten, Herausarbeiten charakteristischer farblicher Nuancen.»

Zender behandelt das Original mit grossem Respekt, und dennoch gelingt es ihm, mit seinen Veränderungen, die Winterreise in unsere Zeit zu holen. Wir sollen erleben, was die Zuhörer zu Schuberts Zeiten erlebt haben. Wie bei Schubert, gibt es keine Gefälligkeiten an den Geschmack der Zeit, den sogenannten Mainstream. Hans Zender verwandelt den Klavierklang in «die Vielfarbigkeit eines Orchesters» und übersetzt die Töne der Natur, das Rauschen der Blätter, das Wehen des Windes, das Knurren der Hunde, in Noten. Auch bei Franz Schubert klingen diese Geräusche an, wenn auch noch verhalten. Zender nennt es «Keime», die er weiterentwickelt, die in seiner Komposition zu kräftigen Pflanzen heranwachsen. Bei dem Lied Auf dem Flusse ist man fast geneigt, die Schultern fröstelnd nach oben zu ziehen. Und doch wirkt nichts plakativ und lässt noch genügend Raum für die Fantasie des Zuhörers. Noch mehr als bei Schubert spüre ich die Bewegung, die Rastlosigkeit. Selbst die Musiker wandern durch den Raum. Hans Zender nennt es «die Verschiebung der Klänge im Raum.» Er schreibt: «Für jedes Lied musste im Übrigen eine eigene Lösung gefunden werden, so dass sich die Gesamtheit des Zyklus wohl eher wie eine abenteuerliche Wanderung als wie ein wohldefinierter Spaziergang ausnehmen wird.»

Mit der Winterreise haben Müller und Schubert eine Botschaft hinterlassen, die bis in die heutige Zeit Gültigkeit besitzt und die immer wieder zu neuer künstlerischer Umsetzung anregt. Sie haben starke Bilder geschaffen: Die unüberwindbare Natur weist den Wanderer in seine Schranken, die heissen Tränen verlieren gegen Eis und Schnee, das Gefühl erlischt und geht über in Erstarrung. Metaphern, die sich auf viele Lebenssituationen übertragen lassen. Heutzutage erscheint uns der Wanderer in der Winterreise als Vertriebener, als namenloses Ich im Niemandsland. Wir begegnen ihm täglich in Fussgängerzonen oder auf Bahn hofsvorplätzen. Es sind Menschen, die nirgendwo einen Platz finden in unserer unterkühlten Welt. Und wir selbst? Oft gelingt es uns nicht anzukommen, weil wir nicht schätzen können, was wir haben. Wir irren durch die Natur, von der wir meinen, dass sie sich gegen uns verschworen hat. «Je kleiner unser Planet durch Wissen, Nachricht und Verkehr wird, je weniger zu erkunden, zu entdecken ist, umso mehr wird der Wanderer eine von der Politik aufgerufene und missbrauchte Existenz», schreibt Peter Härtling.

Die beiden Wanderer Wilhelm Müller und Franz Schubert sind sich nie begegnet. Wilhelm Müller starb kurz vor seinem 33. Geburtstag an einem Herzinfarkt, Franz Schubert 31-jährig an den Folgen der Syphilis. Beide erfuhren zu Lebzeiten nichts vom Erfolg der Winterreise. Aber vorausahnend schreibt Gustav Schwab in seinem Nachruf auf Wilhelm Müller: «Uns aber ist dein Lied geblieben, das durch die Brust lebendig bebt.»

Hans Zender nennt die Winterreise eine «Ikone der Musikgeschichte». Für meine Mutter war der Lindenbaum ganz einfach ein Lied, das etwas in ihr berührte, eine Sehnsucht, nach der ich nie zu fragen wagte und für die es vielleicht auch keine Worte gegeben hätte. Von meinem ersten selbstverdienten Geld kaufte ich ihr eine Schallplatte der Winterreise. Gemeinsam hörten wir das Lied vom Lindenbaum, dessen Schönheit ich in dem Gesang meiner Mutter vorher nur ahnen konnte.

Über die Jahrhunderte hinweg ist der Lindenbaum zum Symbol geworden. Ein Ort, an dem jeder seine Ruhe finden oder ein Abschiedswort in die Rinde ritzen kann. Ich musste mich bei meinem Weggang aus meinem Elternhaus für keine Inschrift entscheiden. Die Linden in meiner Strasse waren eines Tages gefällt worden, damit die Autofahrer eine bessere Sicht auf die Verkehrsampel hatten.

Kathrin Aehnlich ist Buchautorin und Redakteurin beim Mitteldeutschen Rundfunk. Ihr neuestes Buch «Grenzgänge. Von Papstbeerdigungen, Kindheitsträumen und unsterblichen Seegurken» ist im Aarauer AT Verlag Edition Zeitblende erschienen.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 62, Oktober 2018.

Das MAG können Sie hier abonnieren.