Frau Schubert, was heisst es, wenn der Mensch sich eine Maske aufsetzt? Sie haben den Begriff der Maske bei Friedrich Nietzsche erforscht. Warum interessiert er sich dafür?

Nietzsches Beschäftigung mit der Maske ist sehr umfangreich. Bereits in seinem Erstlingswerk Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik reflektiert er die Maske als etwas, das nicht nur auf dem Gesicht sitzt, sondern den ganzen Körper, den ganzen Schauspieler erfasst und seine Identität verfremdet. Die Maske interessiert ihn nicht, weil sie etwas verbirgt, sondern weil sie etwas zeigt. Sie birgt also ein deutbares Potenzial, das Nietzsche aus der antiken Theaterwirklichkeit in seine Philosophie überführt. Nietzsche ist ja ein Philosoph der Transformation. Die Welt und die Menschen darin sind seiner Vorstellung zufolge permanent im Wandel begriffen. Er akzentuiert das Werden stärker als das Sein. Die Maske ist für ihn ganz wesentlich, weil sie diese Veränderlichkeit des Menschen selbst schon kommuniziert, also: Wo eine Maske ist, da ist die nächste nicht weit. Die Maskierung gibt dem Menschen die Möglichkeit, sich zu transformieren und spielerisch etwas ganz anderes auszutesten als das, was er bisher war.

In welchem Epochenkontext steht Nietzsches Theorie?

Nietzsche denkt konsequent darüber nach, was der Mensch nach dem «Tod Gottes» bedeuten kann, also in einer Zeit, in der bis dahin geglaubte Verbindlichkeiten nicht mehr zwingend sind. Die Idee, dass es ewige Dinge geben könnte, spielt für ihn keine Rolle mehr. Der Mensch ist für ihn deshalb nicht mehr so stark an einen festen Charakter oder tradierte Rollenbilder gebunden, wie er das in früheren Zeiten war. Er muss beispielsweise nicht mehr Bäcker werden, weil es der Vater auch war, sondern er ist mobiler, flexibler geworden. Diesen Verwandlungsprozess hat der Mensch natürlich nicht nur selbst in der Hand. Zu einem gewissen Grad kann er ihn aber steuern, indem er eben Masken anlegt und etwas Neues probiert. Die Maske ist deshalb auch eng mit der Figur des Schauspielers verbunden, mit der sich Nietzsche ebenfalls auseinandersetzt. In der Fröhlichen Wissenschaft schreibt er: jedes Mal, wenn der Mensch entdeckt, inwiefern er eine Rolle spielt und inwieweit er Schauspieler sein kann, wird er Schauspieler.

Die Hauptfigur in Verdis Oper Un ballo in maschera ist Riccardo, ein unsteter, wandelbarer Charakter, der in der Rolle des Maskenspielers förmlich aufgeht. Wenn er am Ende der Oper ermordet wird, hat man das Gefühl, ihn nicht wirklich zu kennen. Gibt es hinter den Masken überhaupt den «wahren» Menschen?

Wahrheit ist bei Nietzsche ein riesiges Thema, das zunächst einmal ganz allgemein im Raum steht: Wenn Gott unglaubwürdig geworden ist – also der, der letzte Wahrheiten garantieren kann – was wird dann aus der Wahrheit? Für Nietzsche gibt es Wahrheiten im Plural: Es sind diejenigen, auf die wir uns geeinigt haben. Sie sind also kontingent und nicht auf immer und ewig gültig. In der Gegenwart muss man deshalb damit umgehen, dass es verschiedene Interpretationen von Fakten gibt, die jeweils interessenorientiert sind. Dann kann man sich natürlich fragen: Was ist der wahre Mensch? Die Idee der Selbsterkenntnis, die sich in dem berühmten Spruch über dem Orakel von Delphi findet, «Erkenne dich selbst!», ist für Nietzsche nicht mit letzter Konsequenz möglich. Immer wenn der Mensch meint: ich habe mich jetzt begriffen, wird er wieder ein anderer. Der Mensch muss Nietzsche zufolge mit seinem Unterbewussten umgehen. Bewusst ist ihm vielleicht nur ein ganz kleiner Teil seines Charakters. Er kann also immer nur für den Moment sagen, wer er ist. Das lässt sich mit dem Begriff der Maske deuten, die dann wieder durch eine andere Maske oder einen neuen Bedeutungshorizont ersetzt wird.

Sie schreiben deshalb, der Mensch sei eingebunden in ein kontinuierliches Maskenspiel ohne letzte Instanz…

Ich finde, das erleben wir ständig: Wie wir miteinander reden, welche Dinge wir kommunizieren, richten wir immer ganz konkret an den Personen aus, mit denen wir sprechen. Mit einer gewissen Selbstverständlichkeit zeigen wir uns immer verschiedene Masken voneinander und spielen damit in unserem Maskenensemble. Dieses Spiel ist aber nicht ganz beliebig: der Mensch ist auch limitiert durch seine Erfahrungen, die er macht, durch seine Biografie. Deswegen spreche ich von einem Maskenensemble, das eine gewisse Limitierung des Spiels deutlich werden lässt.

Setzt jemand eine Maske auf, empfinden wir das traditionell als eher negativ besetzt. Wir gehen davon aus, dass jemand etwas zu verbergen hat. Interessant ist, dass Verdi die Figur Riccardo in seinem Maskenspiel und seinen moralischen Dilemmata nicht verurteilt. Seine Sympathie ist klar auf der Seite dieser Figur. Wie wertet Nietzsche die Maskierung?

Die Idee, dass man immer ein stimmiges Selbstbild zu repräsentieren hat und sich in seinem Handeln nicht selber widersprechen soll, ist im Grunde christlich geprägt. Damit eng verbunden ist die Vorstellung, dass man jemandem die Maske vom Gesicht reissen, ihn entlarven kann: Man entledigt ihn sozusagen der Lüge und dringt zur Wahrheit vor. Nietzsche hingegen wertet die Maske auf. Für ihn öffnet sie Möglichkeiten. Er hinterfragt zum Beispiel, ob es immer sinnvoll ist, ehrlich zu sein? Manchmal ist vielleicht eher die Fassade der Höflichkeit angebracht, oder es ist nicht klug, andere Menschen offen mit der eigenen Wut oder der eigenen Traurigkeit zu konfrontieren. Die Maske kann auch einen Schutz bieten. Ich kann einen Teil von mir verbergen, um den anderen oder mich selbst zu schützen.

In Verdis Oper gibt es die Wahrsagerin Ulrica, die dem Politiker Riccardo den Tod prophezeit. Riccardo ist in dieser Szene allerdings als Fischer verkleidet und lacht über diese Botschaft...

Es ist interessant, dass er in dieser Situation lacht. Lachen ist oft mehrdeutig, ambivalent. Und es schafft, wie die Maske, zunächst einmal Distanz. Man weiss nicht so genau, ob er lacht, weil er der Botschaft keinen Glauben schenkt, oder ob ihn der Tod nicht kümmert, weil er ja gerade nicht als Politiker auftritt, sondern in der Maske eines Fischers. Nietzsche schreibt «Alles was tief ist, liebt die Maske». Dabei geht es stark um Verletzlichkeit: Wenn man eine Tiefe in sich fühlt, ist man verletzlich, läuft Gefahr, nicht von allen verstanden zu werden. Indem man sich maskiert, schützt man erstmal den Teil von sich, den man vielleicht selbst noch nicht richtig versteht.

Wo bleibt Verbindlichkeit, wenn wir einen Politiker wie Verdis Riccardo oder auch einen modernen Politiker von heute nur als einen Menschen hinter unzähligen Masken wahrnehmen?

Man wirft Nietzsche leider häufig Relativismus vor, insbesondere wenn es um Moral geht. Aber es ist eben nicht alles gleich viel wert oder gar beliebig. Menschen setzen immer ihre Massstäbe und Nietzsche weist einfach darauf hin, dass man Werte und Moral nicht mehr metaphysisch legitimieren kann. Wir schaffen sie selbst und genau darum müssen wir uns gut überlegen, was wir tun. Die grosse Leerstelle, die mit dem «Tod Gottes» einhergeht, bedeutet für den Menschen nicht nur Freiheit. Die Optionen, die sich für den Menschen eröffnen, der nicht mehr durch die Religion, die Familie oder die Gesellschaft festgelegt ist, geht auch mit einer Verantwortung einher. Der Mensch muss diese Leere neu füllen, er muss sich dafür wappnen, sich selbst ermächtigen.

Das Gespräch führte Fabio Dietsche

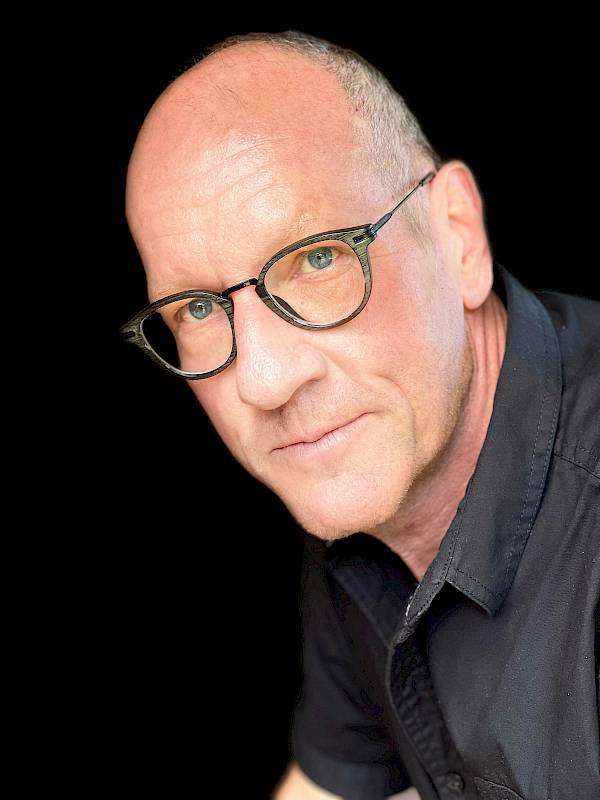

Corinna Schubert arbeitet am Nietzsche-Kolleg der Klassik Stiftung Weimar. 2020 ist ihr Buch «Masken denken – in Masken denken» erschienen.

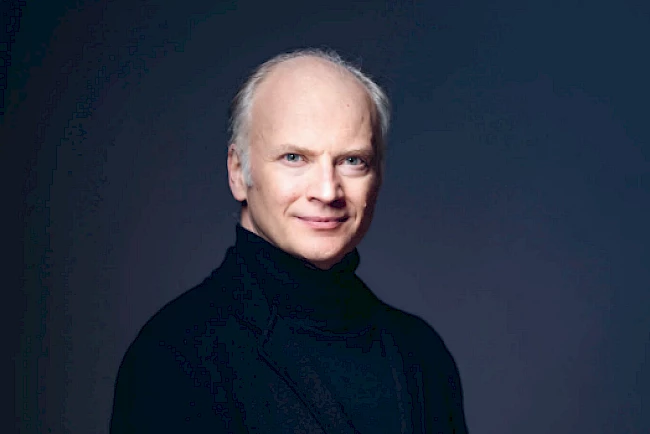

In seinen Collagen lässt der in Berlin lebende französische Künstler Matthieu Bourel (*1976) aus vorgefundenem Material neue Geschichten entstehen. Maske und Identität sind dabei ein wiederkehrendes Motiv. In Anlehnung an die Dada-Bewegung, die ihn inspirierte, beschreibt er seine Arbeit als «Data-ism», als «Aufnehmen all der Informationen, die uns umgeben».

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 117, November 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.