Dieser Artikel erschien im Januar 2013.

Frau Gürbaca, in welcher Gesellschaft spielt Verdis Rigoletto?

Das Stück offenbart eine für Verdi typische Konstellation: Es spielt in einer Gesellschaft, in deren Zentrum ein Machtvakuum herrscht, eine grosse Leere. Der Herzog von Mantua regiert nicht mehr. Er will nur noch feiern und sich amüsieren. Und weil die Mitte leer ist, entsteht um sie herum ein unglaublicher Wirbel. Die Hofgesellschaft buhlt umso hektischer um die Gunst der Macht und kämpft umso verbissener um die hierarchische Rangordnung. Die literarische Vorlage für den Rigoletto ist ja das Schauspiel Der König amüsiert sich von Victor Hugo. Ursprünglich sollte das Stück bei Hugo Der König langweilt sich heissen. Sich amüsieren und sich langweilen liegen für Hugo also ganz nahe beieinander. Das weist doch stark darauf hin, dass sich hinter dem Amüsement eine grosse Sinnleere auftut. Es wird eine Gesellschaft geschildert, die sich nur noch darüber definiert, alles haben zu können. Alles ist käuflich, auch die Liebe und sogar der Tod eines Menschen, den Rigoletto bei Sparafucile ja in Auftrag gibt. Diese Gesellschaft kennt keine Werte mehr. Man darf alles. Darin liegt eine grosse Aktualität.

Womit amüsiert sich diese Gesellschaft?

Mit Herabsetzungen und Demütigungen. Für das Fest des ersten Aktes hat Verdi eine feiernde Männergesellschaft komponiert, deren Vergnügen darin besteht, den anderen zu erniedrigen. Man fragt sich: Wo sind eigentlich die Frauen?

In vielen Inszenierungen sind sie als Statistinnen anwesend.

Stimmt. Es gab früher in den Bühnenverträgen von Chordamen einen Passus, der sie verpflichtete, im Rigoletto unentgeltlich als Statistinnen mitzuwirken. So wurden Figuren über eine Konvention in das Stück geholt, die Verdi gar nicht komponiert hat.

Es gibt die Gräfin Ceprano, die einen kurzen Auftritt auf dem Fest hat.

Als Objekt und Opfer! Die Frauen stehen in Rigoletto am untersten Ende der gesellschaftlichen Hackordnung. Die Gräfin Ceprano wird nur gebraucht, um dem Ehemann Schaden zufügen zu können. Denn die Männer setzen mit ihren Demütigungen am empfindlichsten Punkt an, den es in ihrem Leben gibt, das sind ihre Frauen und Töchter. Sie werden entehrt. Der Herzog singt in seiner Ballata, dass er jede Frau haben kann, und es erscheint die Gräfin Ceprano. Sie will gleich wieder weg, mit offenkundig guten Gründen. Es ist spannend zu beobachten, wie hintergündig Verdi solche Momente auch musikalisch anlegt, wenn er etwa auf jedem Akkord einer Bandamusik Akzente wie kleine aggressive Stiche notiert oder in den Tänzen plötzlich einen ironischen Unterton mitklingen lässt. Beim Auftritt der Gräfin Ceprano entsteht im Perigordino-Tanz plötzlich eine unangenehme Intimität innerhalb einer öffentlichen Situation.

Privates wird in die Öffentlichkeit gezerrt.

Das ist Thema des Festes. Und deshalb müssen alle immerzu auf der Hut sein, nicht selbst rangenommen zu werden. Keiner kann es sich leisten, zu entspannen. Diese Gesellschaft steht permanent unter Stress und ist entsprechend aggressiv. Ich musste bei der Arbeit an unserer Inszenierung an ein kleines Buch von Kathrin Röggla denken mit dem Titel Wir schlafen nicht. Es thematisiert den Lebensirrsinn im Milieu der Manager und Unternehmensberater von heute und wie unter dem Zwang permanenter Verfügbarkeit der Schlaf zu einem raren Gut wird. Ich finde es eine schöne Pointe, dass sich in Rigoletto ausgerechnet der Mörder Sparafucile als der ruhende Pol des Stücks erweist. Der Herzog kommt im dritten Akt zu ihm, trifft Maddalena und legt sich erst einmal schlafen. Eigentlich sehr merkwürdig. Die Nähe von Schlaf und Tod ist da angelegt: Bei Sparafucile finden die Figuren ihre Ruhe, und sei es die letzte. In dieser Stress-Gesellschaft kann der Tod eben auch eine Erlösung sein. Und man fragt sich, ob Gildas Tod wirklich nur ein Opfer ist, das sie für den Herzog bringt, oder ob sie nicht auch ein stückweit die Flucht ergreift aus dieser Welt.

Ist es ein rauschhaftes Fest, das da gefeiert wird?

Für mich hat diese Art zu feiern etwas Verkrampftes und Festgefahrenes. Die Abläufe sind genormt. Mir kommt es vor, als kenne jeder die Rituale schon in- und auswendig. Michel Houellebecq hat einmal ein schönes Essay über das Feiern geschrieben und darüber, dass es uns heutzutage nicht mehr gelingt, in ekstatische Zustände zu geraten. Wir suchen sie immer wieder mit einer gewissen Verzweiflung, aber wir kommen nicht weg von der Wirklichkeit. Der Kopf bleibt immer eingeschaltet. Dieser Gedanke war mir wichtig. In unserer Inszenierung gibt es deshalb auch keine alkoholischen Getränke, sondern nur Mineralwasser, das Getränk des Antirauschs. Jeder achtet auf Selbstkontrolle und Taktik. So sind die Witze Rigolettos von grosser Kälte und richten sich bösartig immer nur gegen die anderen. Er ist kein Komiker im Stile eines Buster Keaton oder Charlie Chaplin, die sich mit wunderbarer Ironie und einer gewissen Tragik selbst als das Komische in den Mittelpunkt einer Handlung gestellt haben.

Und die Frauen?

Sie bringen Liebesfähigkeit mit. Durch sie macht Verdi ein utopisches Türchen auf. Das gilt für Gilda, die aus dem System aussteigt. Ihre Liebe wird zur Gegenmacht, die sich über alle Käuflichkeit erhebt. Das gilt aber auch für Maddalena, die in dem Stück ja eigentlich für die käufliche Liebe steht. Sie empfindet am Ende Mitleid mit dem Herzog. Es ist kein Zufall, dass sie diesen biblischen Namen trägt.

Welche Entwicklung macht Gilda in dem Stück?

Eine Riesenentwicklung. Sie ist ja zu Beginn fast wie Parsifal, eine unwissende, entfernt von der Welt lebende und von allem abgeschottete junge Frau. Ein Mädchen an der Schwelle zum Erwachsensein. Man spürt die Pubertät. Sie kommt in ein Alter, in dem der Vater und Giovanna ihr nicht mehr ausreichen. Sie spürt, dass es noch etwas anderes geben muss als ihre enge Welt. Sie will raus, mehr sehen, mehr erleben. Und dann erlebt sie ihre allererste grosse Liebe. Das ist ein riesiger Schritt. Und jede Erfahrung macht sie erwachsener: die Entführung, die Nacht mit dem Herzog, die Entscheidung, sich gegen die Rachegedanken ihres Vaters zu stellen, bis hin zu dem unglaublichen Akt, mit dem sie sich opfert. Sie bringt damit ja nicht nur eine private Geschichte zu Ende, sondern wirft sich dem ganzen perfiden, korrupten System entgegen. Es ist fast schon Jesus Christus, wenn sie sagt: Ich sterbe für euch alle und für den, der mir am meisten angetan hat. Musikalisch fällt auf, dass sie es in der Nähe ihres Vaters nie schafft, einen Bogen auszusingen. Der Vater unterbricht sie ständig und würgt sie ab. Erst ganz am Ende, wenn sie eigentlich schon tot ist, schafft sie es, lange Bögen zu singen. Plötzlich wird ihr Gesang schwebend und frei und gross und atmet. Man hat das Gefühl, dass sie zum ersten Mal den Raum bekommt, alles das zu sagen, was sie sagen will.

Den Kontrast zu Gilda scheint der Herzog zu bilden, ein Frauenausbeuter, der allenfalls im Moment der Selbstberauschung an die Liebe glaubt. Ist er ein so entwicklungslos in sich selbst kreisender Charakter, wie sein «La donna è mobile»-Liedchen nahelegt?

Ich weiss nicht, ob der Herzog wirklich ein Entwicklung durchmacht. Aber ich finde, dass bei ihm am Ende schon eine Frustration über das eigene Sosein sichtbar wird. Er hat ja etwas Infantiles, einen Charakter wie ein Kind und kann einem auch irgendwie leidtun. Wie schrecklich öde muss es sein, wenn man alles haben kann und keine Wünsche mehr offen bleiben. Ich glaube, dass das auch eine Form von Verzweiflung beinhaltet. Vielleicht wird für ihn in der Begegnung mit Gilda tatsächlich ein alternativer Lebensweg erkennbar. Seine Auftrittsarie im zweiten Akt scheint darüber Auskunft zu geben. Ihm geht der Studentenname, den er sich gegeben hat, nicht aus dem Sinn und womöglich denkt er in diesem Moment darüber nach, ob ihm das Leben als armer Student nicht mehr geben würde. Im dritten Akt bin ich mir nicht so sicher, ob er das La donna è mobile wirklich nur für Maddalena singt und nicht auch für Gilda – mit einer gewissen Wut, dass er durch sie nicht ein anderer hat werden können und feststeckt in seinem langweiligen Dasein.

Giuseppe Verdi hat den Rigoletto nach einer Schauspielvorlage von Victor Hugo komponiert. Was, glauben Sie, hat ihn an dem Stoff gereizt?

Mich erstaunt immer wieder, wie viel Mut Verdi hatte, sich solche brisanten Stoffe auszusuchen. Das Stück wurde 1832 als Schauspiel uraufgeführt und sofort verboten. Und es blieb in Frankreich 50 Jahre lang verboten. Als Verdi am Rigoletto schrieb, war es in Frankreich immer noch verboten. Verdi hat sich da offenen Auges in eine brisante Situation begeben. Ihm war klar, dass er mit der Zensur in Konflikt geraten würde. In der zuvor entstandenen Oper Un ballo in maschera hatte er bereits so massive Auseinandersetzungen mit der Zensur, dass er die Handlung zunächst zu den Eskimos verlegen wollte und dann nach Amerika. Ihm muss also völlig klar gewesen sein, was auf ihn zukam.

Was unterscheidet die beiden Fassungen?

Hugo übt scharfe Gesellschaftskritik. Er zeichnet in Schwarzweiss. Eindeutig. Inspiriert vom Marionettentheater. Antipsychologisch. Verdi ist weniger eindeutig, er zeichnet ein differenzierteres Bild. Zum Beispiel bleibt bei ihm offen, was genau zwischen Gilda und dem Herzog im Schlafzimmer passiert ist. Er hat diese Szene, die bei Hugo existiert, nicht vertont. Es ist daher denkbar, dass diese Nacht von Gilda gewollt war, dass sie sie genossen hat und so etwas wie Liebe und Glück erlebt hat und daraus die Kraft für ihren Opfertod schöpft.

Woraus könnte man das ableiten?

Da ist zum Beispiel das erste Duett zwischen dem Herzog und Gilda, das jeden Rahmen sprengt. Zunächst entwickelt sich die Szene ganz konventionell. Er tritt auf und überrascht sie. Sie ist erschrocken. Und er beginnt mit der üblichen Masche, mit der er Frauen erobert: Er singt, berauscht von seiner eigenen Unwiderstehlichkeit. Sie setzt mit ein. Aber dann kippt das Duett aus der Form, gerät aus dem Takt, schweift aus und mündet in eine unfassbar lange Kadenz, die ich so aus keiner anderen Oper in Erinnerung habe. Das Orchester schweigt – und sie singen und singen. Es findet unüberhörbar etwas Grosses zwischen den beiden statt. Einen weiteren Hinweis liefert die Szene im zweiten Akt, wenn Gilda aus dem Schlafzimmer des Herzogs kommt: Nur Rigoletto singt die ganze Zeit von Rache. Gilda macht da nicht mit.

Wenn sie in dieser Szene von der Schande singt, die sie empfindet, bezieht diese sich also nicht auf die Liebesnacht, sondern auf die Blossstellung vor dem Vater und der Hofgesellschaft?

Vielleicht empfindet sie ja auch Scham über sich selbst, weil sie wollte, was da passiert ist. Das ist ja das Tolle an dem Stück, dass es so viele Ambivalenzen gibt. Dass sich manche Fragen nicht eindeutig beantwortet lassen. Rigoletto ist voll von solchen Leerstellen, die Verdi unbeantwortet lässt. Das beginnt schon bei den Räumen. Wir sehen zum Beispiel nie Gildas Zimmer. Wir schauen immer nur auf Fassaden. Es gibt komplizierte Bühnenanweisungen, die immer so konzipiert sind, dass man das Dahinter kaum oder gar nicht sieht. Man ahnt höchstens, was dahinter passiert. Die Begegnung zwischen Gilda und Rigoletto etwa findet auf dem Hof und auf dem Balkon vor dem Haus statt. Warum? Die Szenen sind immer in Zwischenräumen und Zwischenzuständen angesiedelt.

Der Halbsatz «Das ziemlich verlassene Ende einer Sackgasse» vor der Sparafucile-Szene ist auch mehr als eine Ortsbeschreibung.

Das beschreibt eine Lebenssituation. Das gleiche gilt für Rigolettos Buckel, von dem ich ebenfalls glaube, dass er metaphorisch gemeint ist als Metapher für einen Menschen, der durch die gesellschaftlichen Umstände, in denen er lebt, entstellt ist. Ganz bildlich: Nach oben buckeln und nach unten treten, das macht eine schiefe Haltung. führt in die Katastrophe, weil das System in sich nicht stimmt.

War das Verdi bewusst?

Absolut. Alle seine Stücke handeln davon und funktionieren so, Un ballo in maschera etwa oder Macbeth: Ein König will unbedingt an die Macht kommen, aber wenn er dann an der Macht ist, hat er gar keine Projekte mehr und kann sich deshalb auch nicht halten. Er steht im Zenit, und das ist zugleich sein Untergang. Die Welle, die ihn hochspült, untergräbt ihn zugleich.

In Rigoletto singt Gilda am Ende, obwohl sie schon tot in einem Sack liegt. Opernskeptiker schütteln darüber bis heute fassungslos den Kopf. Wie erklärt man ihnen diese Szene?

Das ist auch wieder so ein surreal gedachter Moment bei Verdi. Wie man ja bei vielen Auftritten denkt: Ist das real oder passiert das womöglich nur im Kopf von Rigoletto? Die erste Begegnung zwischen Rigoletto und Sparfucile ist beispielsweise so geschrieben, dass die Szene auch komplett von einem Sänger gesungen werden könnte. Die beiden singen nie gleichzeitig in einer sich ergänzenden Linie. Die Szene wirkt wie ein inneres Selbstgespräch.

Wie geht man als Regisseur mit solchen surrealen Momenten um?

Man freut sich darüber. Wir leben heute leider in einer irrsinnig dem Realismus verhafteten Zeit. Wir führen ein normales Leben, dessen Fakten klar zu benennen sind. Aber sind unsere Fantasien und Träume nicht genauso wichtig wie das, was real ist? Vielleicht sogar noch wichtiger? Es ist toll, dass die Kunstform Oper davon etwas sichtbar machen kann. Musik kann die Zeit anhalten. In der Oper können Dinge geschehen, die auf einer ganz anderen Wirklichkeitsebene stattfinden. Und es ist wunderbar, dass man dafür als Opernregisseurin Bilder finden darf. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich überhaupt Oper mache. Sie ist für mich der grösstmögliche Widerspruch zu einer Gegenwart, die uns auf eine nur noch konsumierende Existenz reduzieren will – in ihrer Überfülle an Erscheinungsformen und Darstellungsebenen, die uns herausfordern zum Hinterfragen und Nichteinverstandensein. Meistens ist in der Oper ja gerade das Widersprüchlichste am spannendsten, das Unerklärbare und Unwahrscheinliche. Verdi ist darin der unerreichte Meister.

Das Gespräch führte Claus Spahn.

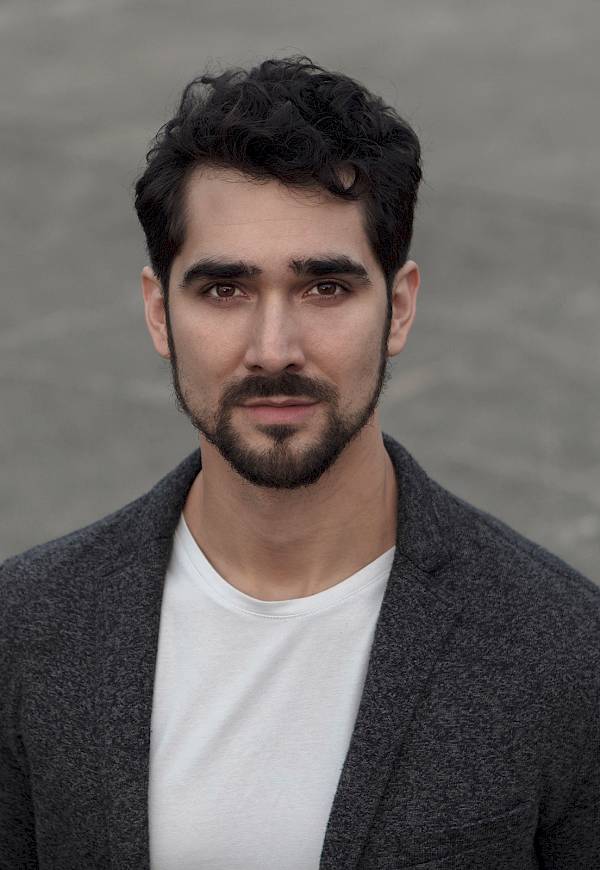

Foto von Martina Pipprich.

Dieser Artikel ist erschienen im MAG 05, Januar 2013.

Das MAG können Sie hier abonnieren.