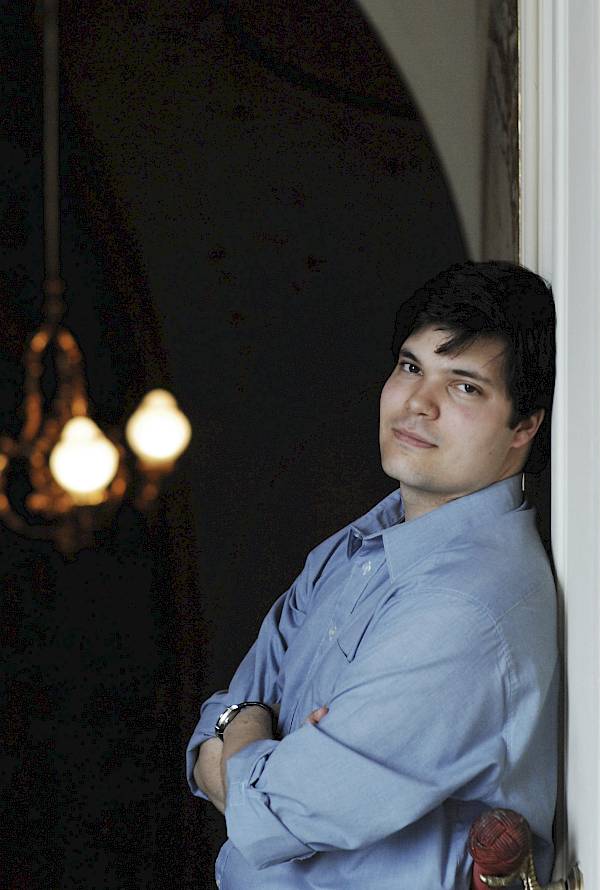

Neununddreissig Jahre ist er alt, vierunddreissig Bühnenwerke hat er schon geschaffen. Stand heute. Zu Beginn seiner Karriere gewann er so ziemlich jeden Choreografie-Wettbewerb, den es zu gewinnen gab: in Kopenhagen, Hannover, Madrid, Gran Canaria. Aber dennoch erfährt man über ihn fast nichts: Marcos Morau, Jahrgang 1982, aufgewachsen in Valencia, studierte in Barcelona und New York. Dabei ist er heute ein Shooting-Star mit Auftragsbüchern, gefüllt für die kommenden drei Jahre. Es findet sich allein ein altes Interview aus der Zeit, als er 2013 den Spanischen Nationalpreis gewann, damals als Jüngster unter den je von der Regierung in Madrid Geehrten. Da war er 31 Jahre alt.

In Wahrheit ist der Mensch Marcos Morau absolut zugänglich, neugierig und hellwach. Als wir uns treffen, trägt er ein blaues Fussballshirt der französischen Nationalelf, ausgerechnet der Spanier – der in Katalonien lebt. Seine dort 2005 gegründete Compagnie heisst «La Veronal». Er nennt sie seine «Familie». Sie schützt ihn, und er schützt sie.

2013 war es, in einer Nacht nach der Aufführung eines Meisterwerks namens Siena. Da tafelte die Familie an langen Restaurant-Tischen in einer Gasse von Las Palmas de Gran Canaria. Im Teatro Cuyas hatte sie zuvor ihr surreales Stück als einen Krimi vor gigantischen Gemälden wie in einem Museum getanzt. Im Zentrum: eine nackte Frau, die Venus von Urbino, ein Werk des italienischen Renaissancemalers Tizian, auch wenn das Original in den Uffizien in Florenz hängt, nicht in Siena. Ihretwillen geschah ein Mordfall, die Stimmung liess an Vertigo von Hitchcock denken. Stählerne Leichenbahren trafen auf Frauen in grauen Fechtanzügen, die in weit ausladenden Schritten jede Menge choreografische Gewalt entwickelten, die auch ohne die aufwändige Bildwelt von Marcos Morau in den Bann gezogen hätte. Noch ahnte niemand, dass dieses Werk, Siena, der internationale Durchbruch sein würde. Hellerau, das Europäische Zentrum der Künste in Dresden, wurde damals als erste Institution im Ausland auf die Compagnie aufmerksam. Dass sich nur wenig Publikum im kanarischen Las Palmas zu ihrer Vorstellung verirrt hatte, schien die Familie kaum zu kümmern. Sie ass und trank in den Gassen der Inselstadt. Marcos Morau erklärte damals, ihm ginge es nicht so sehr um Geschichten, es ginge darum, «den Tanz zu nutzen, als das flüssigste Medium, das die Geschichten ins Schwimmen bringen kann». Und erzählte, wie sie überleben: Dass es der Wettbewerbszirkus sei, der ihnen das Weitermachen ermögliche. Bei den Wettbewerben der Choreografen sitzen immer auch die Theater- und Festivaldirektor:innen in der Jury. Sie vergeben die Preise und entsprechende Aufträge, damit die Newcomer im Schutz und mit dem Geld der Compagnien neue Werke schaffen können.

Marcos Morau hatte damals einen Mentor: Cesc Casadesús. Heute ist er Leiter des «Grec Festival» in Barcelona, zu jener Zeit war er der Direktor des einzigen spanischen Tanzhauses, des dortigen Mercat de les Flors, des alten Blumenmarkts. Casadesús erlebte Morau als Studenten am Institut del Teatre de Barcelona. Er sah den Eigensinn des angehenden Choreografen, der gerade aus New York zurückgekehrt war. Ein halbes Jahr lang hatte er dort ausgeharrt, im Tanzlabor «Movement Research» in Greenwich, einer Instanz, die sich der Geschichte des postmodernen Tanzes im eigenen Land widmete. «Ich war lange nach dem Anschlag auf die Twin Towers da, drei Jahre später, aber alle waren nur noch mit Merce Cunningham oder Bill T. Jones beschäftigt, mit dem eigenen Tanzerbe. Ich fühlte, die Stadt lebte bloss noch im Damals. Ich wollte aber Zukunft – in dieser Stadt, von der man immer glaubte, das sie die Zukunft repräsentiert.»

Sie tat es nicht mehr. Barcelona ist heute die Stadt der Zukunft, diese zunehmend selbstbewusster werdende katalanische Metropole mit eigener Sprache und einem ähnlichen Nationalismus, wie ihn Frankreich besitzt: «‹Catalunya first› heisst es hier», sagt Morau, der wie ein Fremder kam, «als eine Null», wie er sich erinnert, aufgewachsen im 300 Kilometer südlich gelegenen Valencia mit seiner deutlich kleineren Kunstszene. Dort studierte er am Conservatorio Superior de Danza, gab aber bald den Glauben auf, je ein guter Balletttänzer werden zu können.

Bewegung fasziniert ihn seit Kindesbeinen an. Bewegung ist der Motor, der die Welt, die Sinne, die Körper definiert. Ohne Bewegung ist die Welt nicht Welt. Auch Lesen ist Bewegung, Musik, Film, und natürlich ist es der Tanz. Tanz ist für ihn die erste Kunst, die einen aus den als unbeweglich gedachten Gesetzen, Schriften und Sinn-Zuschreibungen befreit. Morau sagt das, weil er – der Choreograf – in Barcelona auch das Geschäft des Dramaturgen erlernte, an der Universidad Pompeu Fabra. Da ging es um die Idee, einen Text durch den Akt des Lesens zu verflüssigen, ihn mit Assoziationen und Fantasien in Bewegung zu setzen. Damals ging es um Harold Pinter und William Shakespeare, nicht um Tanz. Aber der Akt des Lesens, sich etwas in Bewegung vorzustellen, eine Landschaft, einen Dialog, eine Stimmung, ist das, was auch ein Film zeigt, der sich aus einer Unzahl von Bildern zusammensetzt, bewegte Bildende Kunst sozusagen.

Für den damals üblichen Zeitgeist des «Anything goes» gab es folglich keine Spartengrenzen mehr. Das Zentrum wurde die Bewegung selbst. «Bewegung», so sagte der Choreograf vor Jahren, «kennt keine Grenzen.» Eine sich begrenzende Tanztechnik um der Technik willen, das gehe für ihn gar nicht. «Ich sage zu den Tänzerinnen und Tänzern oft, dass wir nicht Opfer unserer eigenen Technik sein dürfen. Wir müssen Türen öffnen, um zu sehen, wie die Dinge am Ende miteinander in Beziehung stehen. Ich sage meinen Tänzerinnen und Tänzern, dass wir uns in einem Korridor voller offener Türen befinden, von denen wir keine einzige schliessen werden – selbst am Tag vor der Premiere sind einige offen.»

Ganz glauben muss man ihm das nicht. In Wahrheit ist Marcos Morau ein sehr weit vorausschauender Ingenieur seiner Stücke, ein Konstrukteur, der stets mit einer bereits deutlich entwickelten Idee auf die Proben kommt und wie ein Architekt die Gründe für jede Bewegung, jeden Lichtstand, jedes Bühnenrequisit genau vor Augen hat. Sein Team, seine Familie, seine Freunde, wie er sie abwechselnd nennt, «La Veronal», ist kein Kollektiv, wie manche meinen. Es ist eine Versammlung von Spezialistinnen und Spezialisten, die gemeinsam der Vision dieses Choreografen folgt, der in sich schlüssige, mitunter auch in sich selbst verschlossene, immer aber starke Bilder schafft.

Natürlich wird er nicht müde, seine Mitstreiter zu loben. Seine Tänzerinnen und Tänzer sind es, die seine Stücke weitergeben oder die bei einer Neuproduktion zu Gast bei einer anderen Compagnie die Prinzipien seiner Arbeit weiterreichen. Es geht ihm um das Können, Geschichten zu erzählen, ohne eine Geschichte nachzubuchstabieren, eine Handlung zu suggerieren, ohne sie zu zeigen oder sich einen Ort vorzustellen, ohne ihn zu benennen. Bis Siena, bis zu seinem Durchbruch in «Nordeuropa» – so nennt er unsere Hemisphäre – hiessen fast alle Stücke nach einem Ort: Nippon-Koku spielte auf das faschistische Regime in Japan zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs an, Russia, Bologna Pasolini oder Tundra, Islandia, Moscow, København oder Portland, so hiessen seine Werke zu Beginn, buchstäbliche Traumreisen, die «dich an einen Ort nahe der Realität versetzen, der aber nicht wirklich real ist», wie er heute sagt. Es folgte eine Phase mit Werken, die immer deutlicher auf bildende Künstler Bezug nahmen. Nach Picasso war es vor allem Voronia. Hier stand Luis Buñuels Würgeengel Pate. In dessen Setting schienen die Tänzer:innen wie Avatare im Nirwana der Simulation und in einer unabsehbaren Logik von Computeranimationen verloren zu gehen. Es gab Edvard – als eine Arbeit für die norwegische Compagnie «Carte Blanche»: als eine Hommage an Edvard Munch, des von den okkupierenden Nazis in Oslo 1940 isolierten Malers, der in Zwangsjacke in seinen eigenen Bildern wiederaufersteht, in einem vom Munch selbst so genannten Kristallreich aus Schrecken und Tod. Dann, in Göteborg, entstand für die dortige Compagnie ein sehr typisches Werk von Marcos Morau, ein komplex inszeniertes Musterbeispiel für seine Bühnenkunst: Rothko Chapel. Gemeint ist eine 1971, nach dem Freitod des Malers Mark Rothko, im texanischen Houston errichtete Kapelle ohne Religion. Die fünf blau schimmernden Werke dieses Meisters der Abstraktion haben die Fähigkeit, auf einen Schlag ihr Blau zu verlieren und tiefschwarz gähnende Löcher zu werden. Als zwei beleibte US-Touristen den Bühnenraum betreten, stürzt eines der Riesengemälde um. In Anspielung auf Flüchtlinge geht es Morau in diesem Werk um die Heimatlosigkeit der Kunst, ihre bilderstürmerische Vertreibung aus der Religion. Das Ensemble gibt im Blaumann den Diener der Kunst, als eine Horde Schimpansen das Museum erobert. Die Ignoranten der Kunst seien die wahren Bilderstürmer. Es folgt ein Auftritt von Mönchen, der byzantinische Bilderstreit des 8. Jahrhunderts: Sturm auf die Ikonen, Verbot der Darstellung Gottes, die Trennung von der Ostkirche. Ohne Angst vor islamisch wirkender Ornamentik tauchen die Tanzenden tief ein in die Anfänge der abstrakten Kunst, hier von Mark Rothko.

So klug, ohne Zeigefinger, im dramaturgischen Furor und zugleich choreografisch exakt bis in die Zehenspitzen arbeitet Marcus Morau. Zuletzt, nach Le Surréalisme au service de la révolution für das Ballet de Lorraine, entstand eine weitere Hommage an Luis Buñuel, das Werk Sonoma: eine Lustbarkeit zwischen Schmerz und Befreiung mit strenger Flamenco-Ordnung und wild-fantastischer Kombinatorik, die höchste tänzerische Fähigkeiten verlangt: Nie wiederholt sich ein Schritt, nie ein Gedanke, nie eine Geste. Eine solche Material- und Schrittfülle muss eine Tänzerin sich erst einmal merken können, zumal auch die Logik des Schritts, ganz in Sinne des Surrealismus, jederzeit selbst ihrer eigenen Logik auszuweichen sucht. Von einer sich bedrohlich herabsenkenden Zimmerdecke geht die Reise in Sonoma zu einem Sarg. Tänzerinnen mit riesigen Blumengestecken im Haar heben davor vielstimmig ihren chorischen Gesang an. Man hört Unheimliches vom Gelobten Land, dem Schwert des Damokles, dem Schlüssel zu allen Türen, die für immer geschlossen bleiben. Diese stets ins Surreale gewendete Märchenwelt speist sich letztlich aus jener romantischen Quelle, aus der er auch für sein jüngstes Werk, Nachtträume für das Ballett Zürich, schöpfen wird. Marcos Morau achtet bei alledem vor allem auf eins: auf seinen Stil. «Sieht man nur eine Minute lang ein Stück von Pina Bausch, William Forsythe oder Merce Cunningham, dann weiss man sofort, das ist eine Bausch, ein Forsythe, ein Cunningham.» Das soll bei ihm nicht anders sein.

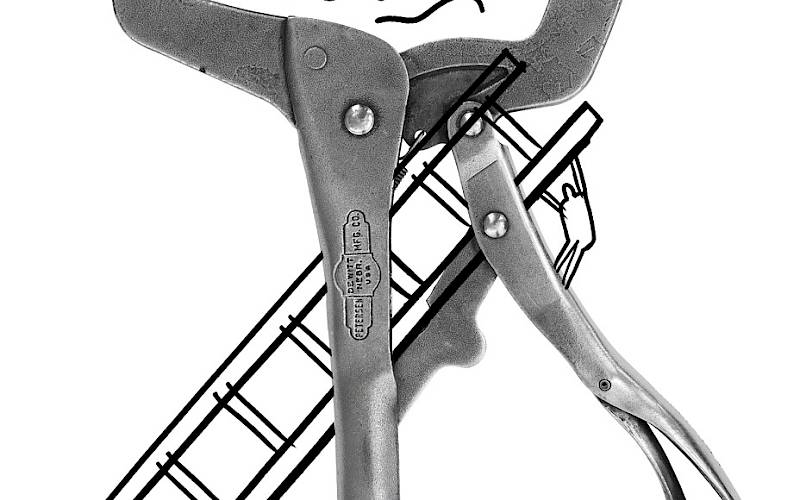

Bilder sind das, was der Tanz aus einer Bewegung heraus zeigen kann. Bewegung geht immer von einem Körper aus. Morau sagt das als ein Bildschöpfer, dessen zweite Liebe kaum einer kennt: Er ist Fotograf aus Leidenschaft, wie sein Grossvater einer war, der noch mit schweren Bildplatten, Gelatine und Fixierbad hantierte. Das Atelier voller Fotografien faszinierte den Jungen schon in seiner Kindheit. Er kommt aus keiner Künstlerfamilie. Nur der Grossvater hatte diese Ader, die er, laut seiner Mutter, schon früh auch in sich selbst verspürte: die Liebe zur Komposition, die Hoffnung, den besten Moment, den richtigen Blick zu erhaschen, die ästhetische Lust an Balancen, Farbgebung und Bildkomposition. Auch wenn er sagt, er fotografiere nicht mehr, stammen doch viele der Plakatmotive von «La Veronal» aus seiner Kamera. Auch der Zeichenstift gehört zu seinem Werkzeug. Jeder Entwurf, jede Bühnen- und Kostümskizze stammen von ihm selber. Das Bild ist sein Medium, das er nicht in Öl, sondern dreidimensional und in Bewegung realisiert. Unter den zeitgenössischen Choreografen ist Morau der Maler. Weder eine Grundierung noch ein Rahmen sind entscheidend für seine tanzenden Gemälde. Sie beruhen auf genauer architektonischer Planung und dem Können, mit Tanz die Statik an ihre Grenzen zu führen. Eine riskante Komposition – gemacht, um die Bildkraft seines Theaters so zu stützen, dass das tanzende Gebäude wie gemeisselt in sich selber ruht.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 95, September 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.