Der Regisseur Barrie Kosky ist berühmt für seine leichthändigen, witzigen Operetten-Inszenierungen. Vor der Premiere seiner «Lustigen Witwe» im Februar 2024 gab er Auskunft über seinen Umgang mit einem Genre, das immer noch den Ruf hat, oberflächlich zu sein.

Die lustige Witwe

Operette in drei Akten von Franz Lehár (1870-1948)

Libretto von Victor Léon und Leo Stein

nach der Komödie «L'Attaché d'ambassade» von Henri Meilhac

-

Dauer:

ca. 2 Std. 45 Min. Inkl. Pause nach ca. 55 Min. -

Sprache:

In deutscher Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. -

Weitere Informationen:

Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Pressestimmen

Pressestimmen

«Sehr überzeugend!»

SRF, 12.02.24

«Ein prächtiges Spektakel»

NZZ, 13.02.24

«Rauschendes Fest der Melancholie»

FAZ, 13.02.24

«Körperbetont im Spielstil, rasant im Tempo, lustvoll in der Ausstattung»

Süddeutsche Zeitung, 12.02.24

«Ein Hauch Schlagernacht in der Oper»

Tages-Anzeiger, 12.02.24

«Ein sehr, sehr gelungener Operettenabend»

SWR, 12.02.24

Gut zu wissen

Der Zimtschneckenvorhang

( Wie machen Sie das, Herr Bogatu? )

Vorhangfahrten gibt es am Theater in fast jeder Vorstellung – sei es «nur» der Hauptvorhang, der vor der Vorstellung auf- und nach dem Applaus zufährt, seien es Vorhänge, die szenisch mitspielen – wie zuletzt bei «Sweeney Todd», wo ein Vorhang aus dem Boden heraus senkrecht hochfährt und das Bühnenbild in zwei Ebenen teilt. Für die «Lustige Witwe» hat sich Klaus Grünberg einen mitspielenden Vorhang ausgedacht, der auf den ersten Blick unspektakulär daherkommt und in einem grossen Bogen auf der Bühne fährt.

Von der Vergangenheit eingeholt

( Hintergrund )

Operetten stehen im Verdacht, aus der Zeit gefallen zu sein und in Nostalgie zu schwelgen. Aber war das immer so? Und ist es immer negativ, wenn das Alte wiederkehrt? Ein Gespräch über Nostalgie, Retro und die Gespenster einer verlorenen Zukunft mit dem Historiker und Kulturwissenschaftler Tobias Becker.

Die Tiefe darf man nicht spielen

Interview

Barrie, mit der Lustigen Witwe inszenierst du erstmals eine Operette in Zürich, ein Genre, das du als Intendant der Komischen Oper Berlin intensiv und mit grossem Erfolg gepflegt hast. Woher kommt deine Liebe zur Operette?

Ich bin mit diesem Genre in Berührung gekommen lange bevor ich 2013 mit Ball im Savoy meine erste Operette in Berlin inszeniert habe. Meine erste Begegnung hat mit meiner Grossmutter zu tun: Sie kommt aus einer gutbürgerlichen ungarischen Familie und ist 1935 nach Australien ausgewandert. In Budapest und Wien hat sie viele Operetten erlebt, eine Kunstform, die vor dem Zweiten Weltkrieg nicht als minderwertig galt, sondern ein grossartiges eigenes Fach war. In der deutschsprachigen Welt waren die Operetten damals oft bekannter als die Opern. Stars wie Fritzi Massary oder Richard Tauber waren berühmt und haben dank Verfilmungen, Aufnahmen und Tourneen oft besser verdient als die Opernsängerinnen und -sänger. Meine Grossmutter hat mir Aufnahmen aus dieser Zeit vorgespielt, die ich bis heute sehr liebe! Später wollte ich lange nichts mit diesem Genre zu tun haben. Die Inszenierungen der Fledermaus, der Lustigen Witwe oder der Gräfin Mariza, die ich als Teenager in Melbourne gesehen habe, fand ich furchtbar und verstaubt. Als ich aber 2008 mit den Planungen für die Intendanz an der Komischen Oper begonnen habe, war der richtige Zeitpunkt für meine Auseinandersetzung mit der Operette gekommen. Berlin war im frühen 20. Jahrhundert neben Wien die Operettenstadt schlechthin, und die DNA der Komischen Oper ist Operette. Als ich erfuhr, dass Franz Lehár, Oscar Straus, Emmerich Kálmán und Paul Abraham alle an der Komischen Oper dirigiert hatten und dass viele grossartige Werke seit der Zeit der Weimarer Republik dort nicht mehr gespielt worden waren, wusste ich, dass wir dieses Repertoire zurück auf die Bühne bringen müssen.

Um die Lustige Witwe und die Fledermaus hast du damals einen grossen Bogen gemacht. Warum?

Weil diese Stücke wirklich oft genug inszeniert worden sind. In Berlin wollte ich mich ausschliesslich auf die Stücke konzentrieren, die dort eine Geschichte haben – und das hat richtig etwas entzündet... Der Erfolg war enorm. Paul Abrahams Ball im Savoy haben wir zehn Jahre lang gespielt! Andererseits will ich diese Berliner Stücke auch nicht ausserhalb von Berlin zeigen, und so ist es gekommen, dass ich jetzt direkt nacheinander die Fledermaus in München und die Lustige Witwe in Zürich inszeniere. Es ist ein bisschen merkwürdig, diese beiden sehr berühmten Stücke direkt im Anschluss zu inszenieren, aber man merkt dabei deutlich, wie unterschiedlich sie sind.

Du sagst, die Lustige Witwe steht mit einem Fuss im 19. und mit dem anderen im 20. Jahrhundert. Was meinst du damit?

Im direkten Vergleich zeigt sich, dass die Fledermaus ganz aus dem Wiener Geist heraus gedacht und mit dem Walzer als typischem Stilmittel fest im 19. Jahrhundert verankert ist. Die Lustige Witwe vereint hingegen ganz unterschiedliche musikalische Stile. Jacques Offenbach, den auch Johann Strauss sehr verehrt hat, und die französische Boulevardkomödie spielen in der Lustigen Witwe noch immer eine Rolle, und natürlich ist das Stück ohne die Fledermaus und den Einfluss des Wiener Walzers undenkbar. Aber Lehárs Partitur ist viel kosmopolitischer. Es gibt Einflüsse aus Osteuropa, die später bei Kálmán und Abraham wichtig werden. Im dritten Duett und der Romanze zwischen Valencienne und Camille ist aber auch der Einfluss von Giacomo Puccini unüberhörbar, mit dem Lehár befreundet war. Diese Szene erinnert mich an den Schluss des 1. Bilds von La bohème. Zudem fühlt man über allem bereits einen Hauch von Jazz, noch ohne ihn zu hören. Als ob Lehár hier etwas in der Luft gerochen hätte. Die ganzen witzigen und klamaukigen Momente, die es in der Lustigen Witwe gibt, eilen fast vorüber und man fühlt, dass sich darunter etwas viel Ernsthafteres verbirgt. Rosalinde und Eisenstein aus der Fledermaus sind ziemlich simple Komödiencharaktere. Es geht um eine kaputte Ehe, um Betrug, Lügen und um Verzeihung. Zwischen Hanna Glawari und Danilo, den beiden Hauptfiguren in der Lustigen Witwe, gibt es hingegen eine Vorgeschichte und eine tiefere Verbindung, die sich unter der Oberfläche verbirgt. Das Stück ist durchzogen von einer Sehnsucht nach etwas, das in der Vergangenheit war und hoffentlich in der Zukunft sein wird. Das heisst, Hanna und Danilo sind komplexe, moderne Charaktere. Sie kommen 1905 auf die Bühne, kurz nachdem Sigmund Freud seine zentralen Schriften veröffentlicht hat.

Erklärt das auch, warum die Lustige Witwe innert kürzester Zeit ein Welterfolg wurde?

Lehár hat mit diesem Stück absolut den Zeitgeist getroffen. Die Menschen waren sehnsüchtig nach dem 19. Jahrhundert und zugleich fasziniert von der Moderne, die damals anbrach. Da waren das elektrische Licht, das Telefon, die Schallplatten… Die nationalen Hauptstädte entwickelten sich zu kosmopolitischen Weltstädten. Lehár surfte auf dieser Welle und – das muss man noch einmal extra betonen – steht dabei in einer Linie mit den grossen Melodikern der Musikgeschichte wie Mozart, Offenbach oder Gershwin: Jede einzelne Nummer aus der Lustigen Witwe ist ein Hit!

Die Handlung spielt nicht in Wien, sondern in der angesagten Metropole Paris und gefühlt auf einer konstanten Party. In der Botschaft eines verschuldeten und fiktionalisierten Balkanstaates wird Hanna Glawari empfangen, eine Millionenerbin. Damit ihr Geld nicht an einen Pariser verloren geht, setzt der Botschafter seinen amüsierlustigen Sekretär Danilo auf Hanna Glawari an … Wer ist diese Frau, und wo steht sie in der Tradition der Operette?

Dieses Bild einer klugen und emanzipierten Frau, die im Zentrum des Stücks steht, geht auf die Operetten von Jacques Offenbach zurück. In Orpheus in der Unterwelt hat er Eurydike in den Fokus gestellt, und zwar als eine gescheite und gewitzte Frau, die am Ende nicht mit Orpheus zurückgehen will! Die Männer in dieser Operette sind impotent und blöd. Bei Offenbach beginnt hier eine Reihe von Stücken, in denen die Männer weit hinter den Frauen zurückstehen. In den 1860er- Jahren hat er damit einen grossen Kontrast zum vorherrschenden Frauenbild in der Oper geschaffen, wo die Frauen krank, verrückt oder Mörderinnen waren. Man kann Offenbachs Operetten durchaus als frühe feministische Stücke bezeichnen. Johann Strauss hat das dann ein bisschen verharmlost, obwohl auch Rosalinde und Adele in der Fledermaus kluge, aber letztlich unsympathische Frauen sind. Hanna Glawari ist dann wieder vielmehr mit diesen Offenbach-Frauen verbunden. Sie ist vielleicht nicht ganz so frech, aber man merkt ab ihrem ersten Auftritt, dass sie eine Frau ist, die weiss, was sie will. Und es wird sie niemand stoppen. Sie hat die Zügel in der Hand und weiss genau, welche Verehrer es nur auf ihr Geld abgesehen haben. Selbst Danilo, zu dem sie eine tiefe Verbundenheit spürt, lässt sie schmoren, bis er die Worte «Ich liebe dich!» schliesslich von selbst über die Lippen bringt. Hanna Glawari ist also auch alles andere als eine Femme fatale, wie sie Richard Strauss zur selben Zeit mit seiner monströsen Salome auf die Bühne bringt. Die Mischung aus selbstbewusstem Charme und Ernsthaftigkeit, die Hanna Glawari zu einer modernen Frau machen, ist ein einzigartiges Merkmal der damaligen Operette.

Dabei heisst es heute oft, die Operette sei misogyn. Eine berühmte Marsch-Nummer aus der Lustigen Witwe hat etwa den Refrain: «Ja, das Studium der Weiber ist schwer» …

Die Männer singen diese Nummer, weil sie frustriert sind. Ich finde das nicht misogyn, sondern eigentlich das Gegenteil: Diese Männer lieben die Frauen, aber sie fühlen, dass sie ihnen nicht gewachsen sind – und damit haben sie ganz recht! Man muss diese Texte schon richtig lesen. Männer, die über Frauen sprechen und umgekehrt, das ist ein Hauptthema des Theaters von der griechischen Komödie über Shakespeare und Goldoni bis heute … Und in der Wiener Moderne, in der Sigmund Freud gerade über die Sexualtheorie nachdenkt und das Buch Geschlecht und Charakter von Otto Weininger für Aufsehen sorgt, ist es nicht verwunderlich, dass dieses Thema in einer modernen Operette seine Spuren hinterlässt. Solche Texte als misogyn zu lesen oder gar nicht mehr zu spielen, finde ich falsch. Wir sollten nichts canceln, was tiefmenschlich ist.

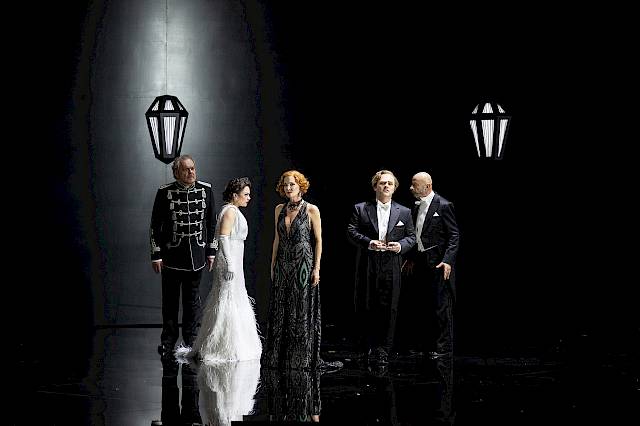

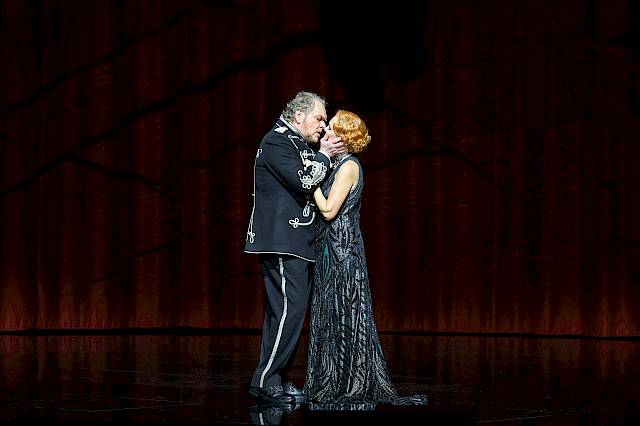

Du hast dir für diese Inszenierung explizit Marlis Petersen und Michael Volle gewünscht. Warum?

In vielen Inszenierungen, die ich gesehen habe, waren Hanna und Danilo entweder zu jung oder zu alt. Für mich funktioniert beides nicht, weil die Vorgeschichte dieses Paars wichtig ist: Hanna und Danilo haben sich bereits einmal geliebt, aber unter anderen Bedingungen. Sie war damals eine junge Frau ohne Geld und durfte ihn aus Standesgründen nicht heiraten. Ich möchte in dieser Beziehung die Tiefe unterstreichen und ein Paar zeigen, das sich vielleicht 20 Jahre nach einer explosiven Affäre wieder trifft. Nun flammt die Liebe unter neuen Vorzeichen wieder auf. Beide sind aufs Neue hingerissen voneinander, haben sich aber auch verändert und prüfen den anderen insgeheim. Marlis und Michael gehören zu meinen absoluten Lieblingssängern. Marlis war die Marschallin in meinem Rosenkavalier und Michael der Hans Sachs in meinen Meistersingern in Bayreuth. Sie sind eine Klasse für sich und haben genau die richtige Portion Sinnlichkeit, Melancholie und Zerbrechlichkeit, die ich mir für dieses Stück wünsche – und sie haben beide Ironie und Erotik in der Stimme! Wenn das fehlt, ist man in der Operette verloren.

Und wie beeinflusst diese Besetzung dein Regiekonzept?

Der Ausgangspunkt für die Inszenierung ist für mich die gemeinsame Vergangenheit, die Hanna und Danilo haben. Ich möchte eine Welt zeigen, die es nur auf der Bühne des Opernhauses Zürich gibt, also weder eine historische noch eine moderne, sondern eher eine märchenhafte Welt. Als ich nach historischen Aufnahmen des Stücks gesucht habe, bin ich auf Youtube auf die Aufnahme einer Klavierwalze gestossen, die Franz Lehár selber eingespielt hat. Er spielt darauf ein Arrangement der Lustigen Witwe. Ich war von der rhythmisch freien Art seines Spiels, die sich mit dem leicht mechanischen Gestus der Walze mischt, begeistert und habe mir überlegt, die Handlung aus diesem historischen Klang heraus zu beginnen. Als ob alles wieder aus der Erinnerung heraus entstehen würde... Dieses gespenstische Gefühl, dass Lehár mit uns im Raum ist, hat mich veranlasst, weiter in diese Richtung nachzudenken und zu Ernst Lubitschs Verfilmung der Lustigen Witwe geführt…

Ernst Lubitsch wurde in Berlin geboren, ist in den 1920ern in die USA ausgewandert und feierte grosse Erfolge in Hollywood. 1934 verfilmte er eine eigene Version der Lustigen Witwe, die auf Lehárs Operette basiert. Was gefällt dir daran?

Die Figuren in diesem Film sind wie Erscheinungen, wie schöne Geister, die die Handlung mit einer unglaublichen Leichtigkeit zum Leben erwecken. Lubitsch ist für mich einer der grossen Künstler des 20. Jahrhunderts. Seine erfolgreichen Hollywood-Komödien sind fast wie Operetten ohne Musik. Ich empfehle Operettendarstellern daher immer, Lubitsch-Filme anzuschauen. Sein Stil ist clever, schnell und dabei unglaublich charmant und von einer augenzwinkernden Frechheit. Das Tiefsinnige ist bei ihm ganz versteckt, aber es ist da. Er zeigt den Subtext nie. Man muss ihn selber spüren und fühlen. Das ist genau die richtige Herangehensweise an die Operette: Man spielt immer mit der Fassade und der Oberfläche. Die Tiefe soll man in der Nase riechen, in den Ohren hören und in den Augen der Darsteller ablesen können. Aber gespielt wird sie nicht.

Wichtig ist dir aber auch der Klamauk …

Es kann nie genug Klamauk geben in der Operette. Ich mache ja keinen Lubitsch! Der Rest ist vom Vaudeville und von den Marx Brothers inspiriert. Ich bringe den Lubitsch-Touch und den Klamauk gleichzeitig auf die Bühne. Das ist die Kosky-Technik.

Du hast zu Beginn von den Operettenaufnahmen aus dem frühen 20. Jahrhundert gesprochen, die du sehr liebst. Was ist das Besondere daran?

Man darf nie unterschätzen, was 1933 passiert ist. Neunzig Prozent der Autoren und Komponisten dieses Genres waren jüdischer Herkunft. Franz Lehár ist da eine Ausnahme. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde ein grosser Teil des Repertoires komplett verboten. Viele Künstler mussten emigrieren oder wurden ermordet. Das war ein furchtbarer Schicksalsschlag für diese Kunstform, von dem sie sich nie wieder erholt hat. Ich frage mich immer, was aus dem Genre geworden wäre, wenn es diese furchtbare Zeit nicht gegeben hätte… Die Rezeptionsgeschichte der Operette ist davon natürlich schwer betroffen. In der Nachkriegszeit haben Opernsängerinnen und -sänger mit viel zu schweren Stimmen dieses Genre übernommen und es zu etwas ganz anderem gemacht. Es wurden riesige Orchestrierungen arrangiert, der ganze Jazz der 20er- und 30er-Jahre war verschwunden. Ich sage immer, die Operette hat einen zweiten Holocaust durchgemacht: Erst wurde sie verboten und dann durch die Aufführungspraxis vernichtet. Heute denkt man glücklicherweise stärker über die historische Aufführungspraxis nach…

Angeblich konnte Joseph Coyne, der 1907 in London als Danilo besetzt war, gar nicht singen. Er hat seine Texte gesprochen. Und dennoch war gerade diese Aufführungsserie in London ein riesiger Erfolg…

Niemand im Premierencast der Lustigen Witwe war ein grosser Opernsänger! Hortense Schneider, die grosse Muse von Jacques Offenbach, war ein Burlesque-Star und hat auf der Bühne improvisiert. Und zu ihren grossen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, die man heute noch auf Aufnahmen hören kann, zählen für mich Fritzi Massary, Rosy Barsony, Joseph Schmidt und Richard Tauber. Man soll sie heute nicht nachahmen, aber was man in ihren Stimmen hört, ist alles, was wir hier besprochen haben: Ironie, Erotik, Intelligenz und ein Augenzwinkern.

Und was ist nun die tiefere Aussage, die sich in der Lustigen Witwe hinter diesem Augenzwinkern verbirgt?

Am Ende kommen Hanna und Danilo, diese beiden hochinteressanten, vom Leben gezeichneten Menschen, zusammen und entscheiden sich für die Gegenwart: Wir sind hier und heute verliebt und dafür leben wir. Was morgen passiert, ist uns egal. Für einen Theaterabend in unserer Zeit finde ich so eine Botschaft nicht schlecht.

Das Gespräch führte Fabio Dietsche

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 108, Februar 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Der Zimtschneckenvorhang

Wie machen Sie das, Herr Bogatu?

Während ich diese Kolumne schreibe, stelle ich fest, dass es viel komplizierter ist, die Form der Vorhangschiene zu beschreiben, als eine technische Lösung für Vorhangfahrten zu entwickeln… Ich versuche es mal mit einem Vergleich aus der noch nicht so weit entfernt liegenden Weihnachtszeit: Wenn Engel von oben auf das Bühnenbild der Witwe schauen, dann sehen diese eine zimtschneckenartig gebogene Vorhangschiene über der Spielfläche. Die zu einer Schneckenform gebogene Vorhangschiene hängt ca. 6 m über der Bühne, parallel zum Bühnenboden, und hat eine Länge von ca. 42 m. Klaus hat in diese Schiene einen ca. 14 m langen Vorhang eingehängt, der entlang der zimtschneckenartigen Schiene bewegt werden kann: Befindet sich der Vorhang im vorderen Bereich der Bühne, so deckt er aus Sicht des Publikums einen grossen Teil der Spielfläche ab. Wenn er weiterdreht, so sieht man den Vorhang von hinten – als Hintergrund der Spielfläche.

Der Vorhang fährt also in einer gebogenen Schiene. Normalerweise fahren wir am Theater Vorhänge mit der Zugstange hoch und runter, oder aber der Vorhang wird seitlich von Seilen bewegt, die am Vorhang befestigt sind. Wenn aber die Schienen 42 m lang und noch dazu schneckenartig gebogen sind, ist die Reibung und Dehnung der Seile so hoch, dass sich der Vorhang nicht mehr schön sanft bewegen lässt. Wir entschieden uns deshalb, oben an der Schiene jeweils am Anfang und am Ende des Vorhangs unsichtbar einen kleinen Motor einzubauen, der mit einem Reibradantrieb an der Schiene befestigt ist und den Vorhang bewegen kann. Die Motoren werden über Stromleitungen versorgt, die mit kleinen Vorhangwagen an der Schiene befestigt und im Bereich des Vorhangs in diesem versteckt verlegt sind. Diese Leitungen sind dabei genauso lang wie die Schiene und falten sich beim Zurückfahren in kleinen Schlaufen zwischen den Vorhangwagen schön zusammen.

Die Idee ist, dass der vordere Motor den Vorhang zieht und der hintere Motor etwas langsamer hinterherfährt, damit der Vorhang schön gestreckt bleibt. Und wenn wir zurückfahren, kehren wir dieses System einfach um, so dass der Vorhang auch dann schön gestreckt fahren kann. So zumindest die Theorie. In der Praxis kämpfen wir zurzeit noch recht stark mit den verschiedenen Geschwindigkeiten: So soll der Vorhang natürlich mal recht zügig fahren und mal eher langsam, und dabei müssen die beiden Motoren immer für eine Spannung im Stoff sorgen. Momentan klappt das noch nicht – aber wir haben ja noch drei Wochen bis zur Premiere. Dann werden Sie sich davon überzeugen können, dass es unsere Maschinisten mit viel Fingerspitzengenfühl wieder einmal geschafft haben, eine sehr komplexe Sache ganz einfach aussehen zu lassen.

Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 108, Februar 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Ein Vorhang? Nein drei...

Ich schliesse mit dieser Kolumne inhaltlich direkt an meine letzte Kolumne an: Die Vorhangfahrten der Lustigen Witwe. In der letzten Kolumne beschrieb ich, wie wir den Vorhang ins Bühnenbild und wieder aus dem Bühnenbild hinausfahren lassen können. Doch zur Beschreibung der grossen Verwandlung des Vorhangs fehlte mir Platz. Das hole ich jetzt nach.

Viele werden es wahrgenommen haben: Die Vorderseite des Vorhangs ist mit dünnen, silbrigen Spinnweben bedruckt. Das ist sehr vereinfacht ausgedrückt… In Wirklichkeit haben wir einen silbrigen Vorhang mit schwarzer Farbe bedrucken lassen, und die dünnen Linien der Spinnweben sind Bereiche, in denen der Stoff nicht bedruckt wurde. Da der Vorhang auf der Bühne einen grossen Bogen fährt, sieht man bald auch dessen Rückseite, und es zeigt sich: Es ist nicht ein Vorhang, sondern zwei: Denn die Rückseite ist ein schwarzer Stoff, der den Hintergrund für viele Szenen bildet. Die beiden Stoffe – das bedruckte Spinnwebmotiv und der schwarze Vorhang – sind zusammengenäht und fahren immer zusammen. Ich nenne beide Vorhänge zusammen die «Spinnwebkombi». Nach der Pause erscheint die Rückseite nicht mehr schwarz, sondern leuchtend rot: In der Pause haben wir einen zusätzlichen Vorhang deckungsgleich an der Rückseite der «Spinnwebkombi» befestigt. Nach einigen Szenen mit dem roten Vorhang als Hintergrund fährt die «Spinnwebmitrotervorhangkombi» wieder raus, um nach wenigen Minuten wieder mit der schwarzen Rückseite ins Bild zu kommen.

Warum ist das eine Kolumne wert? Weil es sich zwar einfach anhört, aber in der Lösung kolumnenwert ist: Die drei Vorhänge sind 14m lang und 6m hoch. Da ist ein schnelles Aushängen in 6m Höhe, noch dazu lautlos und im Dunkeln, ein unmögliches Unterfangen. Deswegen haben wir den roten Vorhang in eine eigene Vorhangschiene gehängt, die parallel zur Vorhangschiene der «Spinnwebkombi» verläuft. Im ersten Teil der Inszenierung fährt nur die «Spinnwebkombi» ins Bühnenbild und wieder raus. In der Pause ziehen wir den roten Vorhang exakt hinter die «Spinnwebkombi» und befestigen oben in der Schiene den Anfang und das Ende des roten Vorhangs mit der «Spinnwebkombi», so dass der rote Vorhang immer mit dieser mitfährt. Damit beim Fahren die Vorder und Hinterkante wie ein Vorhang und nicht wie zwei nebeneinanderfahrende Vorhänge aussieht, haben wir an den Vorder und Hinterkanten alle 20 cm Magnete eingenäht, die beide Vorhänge unsichtbar zusammenhalten. Nach der Pause fahren wir die «Spinnwebmitrotervorhangkombi» dann gemeinsam ins Bühnenbild. Und dann kommt der Moment während des zweiten Teils, in dem die «Spinnwebmitrotervorhangkombi» ein paar Minuten für das Publikum ausser Sicht ist. In dieser Zeit wird oben schnell die Verbindung gelöst, die Magnete werden auseinandergezogen und die «Spinnwebkombi» kann wieder allein ins Bühnenbild fahren. Das passiert mit so einer Leichtigkeit, dass es im Publikum überhaupt nicht als Leistung gesehen wird. Auch deswegen ist es eine Kolumne wert.

Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 109, Februar 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Nachgefragt

Von der Vergangenheit eingeholt

Hintergrund

Herr Becker, was ist Nostalgie?

Die Frage kann man nicht eindeutig beantworten. Umgangssprachlich meinen wir mit Nostalgie eher ein Gefühl, das wir uns als etwas Warmes und Sentimentales vorstellen. Dabei geht oft vergessen, dass es sich auch um etwas Schmerzhaftes handelt. Das Wort Nostalgie geht auf zwei altgriechische Begriffe zurück: nostos (Heim) und algos (Schmerz) und bedeutet ursprünglich so etwas wie Heimweh. Das Wort findet sich in der Doktorarbeit eines elsässischen Arztes aus dem Jahr 1688. Er hat dieses Phänomen bei Schweizer Söldnern beobachtet, die fern der Heimat eingesetzt wurden. Deshalb war dieses Heimweh lange auch als Schweizerkrankheit bekannt. In heutigen Diskussionen über die Nostalgie wird diese schmerzhafte Seite oft wenig berücksichtigt, aber sie gehört dazu. Man kann einen schönen Moment erinnern, aber er ist für immer vorbei, für immer verloren. Das ist das Wehmütige daran. Nostalgie ist aber auch zu einem Konzept geworden. Die Grundthese meines gerade erschienenen Buches lautet, dass der Nostalgie-Begriff den Verlust des Fortschrittsglaubens im 20. Jahrhundert beschreibt. Das zeigt sich für mich daran, dass dieser Begriff seit den 1960er- und 70er-Jahren eine starke Konjunktur erlebt. Im deutschsprachigen Raum gibt es ihn, so wie wir ihn heute verwenden, überhaupt erst seit Mitte der 70er-Jahre. Seither bezieht er sich nicht mehr auf einen Ort, nach dem man Heimweh hat, sondern auf eine vergangene Zeit. Intellektuelle Kritiker benutzen ihn, um den Verlust des Fortschritts als etwas Negatives zu beschreiben.

Im Alltag begegnen wir heute, vom Instagram-Filter bis zur Glühbirne, oft einer Retro-Ästhetik. Ist Retro dasselbe wie Nostalgie?

Die beiden Begriffe werden oft gleichgesetzt, aber ich würde sagen, dass es zwei unterschiedliche Sachen sind. Den Begriff Retro würde ich favorisieren, weil er neutral ist und einfach Phänomene beschreibt, die mit der Vergangenheit zu tun haben. Der Begriff Nostalgie hat hingegen einen negativen Touch und stellt für mich eher eine Möglichkeit dar, den Retro-Trend zu erklären, also: Mit Retro sehnt man sich in die Vergangenheit. Meiner Ansicht nach ist das aber nicht richtig, weil Retro-Trends ja nicht immer sehnsüchtig sind, sondern oft auch ironisch, spielerisch oder sogar unbewusst passieren. Die Leute, die heute im 90er-Jahre-Stil rumlaufen, interessieren sich nicht zwangsläufig für die 90er-Jahre. Seit den 70ern lässt sich aber gut beobachten, dass solche Retrozyklen regelmässig wiederkehren. Eigentlich ist es ein ganz normaler kultureller Prozess, den wir auch aus der Hochkultur kennen. Dort wird er aber viel positiver verstanden, im Sinne von Intertextualität, Aneignung, Zitat, also einfach als Bezug auf ältere Vorbilder und Muster.

In Ihrem soeben erschienen Buch Yesterday: A New History of Nostalgia haben Sie ein ganzes Kapitel der Populärkultur gewidmet. Warum lässt sich der Umgang mit der Vergangenheit dort besonders gut beobachten?

In der Populärkultur hat man seit den 70ern versucht, die Retrowellen als nostalgisch zu erklären. Zum Beispiel das Rock ’n’ Roll-Revival der 50er in Musik und Mode: Für viele Intellektuelle war das erstmal unverständlich. Warum greift die Jugend, anstatt neue Stile zu kreieren, zurück auf die Vergangenheit, und dann ausgerechnet noch auf die Kultur ihrer Eltern? Das passte überhaupt nicht ins Schema. Ich glaube aber, dass in den 70ern ganz andere Dinge passiert sind, die zu diesem nostalgischen Zeitgeist geführt haben, nämlich die Enttäuschungen darüber, dass sich die Visionen der 60er Jahre nicht erfüllt und die Probleme wirtschaftlicher und politischer Art in eine andere Richtung geführt hatten. Die Retro-Muster selbst finden wir in den 60er-Jahren nämlich genauso, ob im Folk-Revival oder in der Rückkehr des Jugendstils auf Plattencovers. Diese ganzen Rückgriffe wurden nicht als «nostalgisch» eingeschätzt, weil die Populärkultur selbst stets als fortschrittlich verstanden wurde. Dahinter steht im Grunde noch die alte Vorstellung von Avantgarde, also die Vorstellung, man müsse das Vergangene komplett hinter sich lassen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben wir gelernt, dass dieses Konzept des linearen Fortschritts nicht mehr funktioniert. Wir glauben nicht mehr daran, weil wir die Zukunft eher als etwas Bedrohliches sehen und nicht mehr davon ausgehen, dass die Geschichte auf ein positives Ziel zuläuft, wie man das in den 60ern noch eher denken konnte. In der Kultur ist dieser Begriff von Fortschritt ebenfalls problematisch geworden: Es gibt immer wieder Dinge, die neu sind, aber deshalb nicht zwangsläufig besser. Diese einfache lineare Denkweise funktioniert nicht mehr, weil uns immer wieder Dinge aus der Vergangenheit einholen und gleichzeitig die Zukunft immer schon ihre Schatten vorauswirft.

Vor diesem Hintergrund interessiert mich die Operette, die unter Nostalgieverdacht steht und oft pauschal als gestrig und verstaubt eingeschätzt wird. Hat die 1905 in Wien uraufgeführte Lustige Witwe etwa schon deshalb einen nostalgischen Touch, weil Lehár den im 19. Jahrhundert beliebten Walzer darin noch einmal richtig aufblühen lässt?

Ich würde sagen, dass es solche Rückgriffe auf die Vergangenheit auch schon früher gegeben hat. Man findet bestimmt auch in den Operetten von Jacques Offenbach Retro-Momente, etwa wenn er in Orpheus in der Unterwelt die griechischen Götter wieder aufgreift. Ich glaube, man kann als Künstler nicht von Grund auf neu beginnen. Man baut immer auf älteren Dingen auf. In der Lustigen Witwe spielen traditionelle Formen und bürgerliche Themen natürlich eine Rolle. Aber mit Hanna Glawari steht gleichzeitig eine moderne Frau im Zentrum. In meiner eigenen Forschung zur Populärkultur im frühen 20. Jahrhundert habe ich mich mit Berlin auseinandergesetzt. Dort war die Operette extrem am Puls der Zeit und geradezu ein Motor für die Populärkultur. Sie war damals bereits ein Business, wie wir es heute eher mit dem Hollywood-Kino assoziieren. Das zeigt sich ja an dem riesigen Erfolg, den die Lustige Witwe damals in den grossen Metropolen auch mit Aufnahmen und Kommerzartikeln hatte.

Kritische Stimmen wie Theodor W. Adorno rügten an der Operette genau diesen Hang zur Kommerzialisierung. Fortschrittlich war in seinen Augen nicht Lehár, sondern Arnold Schönberg, der in Wien fast zeitgleich mit der Lustigen Witwe den Weg in die Atonalität einschlug...

In Ihrem Beispiel zeigt sich das unterschiedliche Verständnis von Fortschritt ja sehr deutlich. Im Sinne der Avantgarde sind die Komponisten um Schönberg natürlich sehr viel moderner. Aber in Bezug auf die entstehende Populärkultur und das, was dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kulturell geschieht, war natürlich die Operette wegweisend.

Nach einer letzten grossen Blütezeit wurden die von jüdischen Komponisten geschriebenen Operetten, die den grössten Teil des Repertoires ausmachten, ab 1933 durch die Nationalsozialisten richtiggehend ausgemerzt. Kann man sagen, dass danach eine Nostalgie nach dem Genre einsetzt, das nun tatsächlich aus der Zeit gefallen war?

Die Nachkriegszeit hat sicher in vielerlei Hinsicht zum schlechten Ruf der Operette beigetragen. Soweit sie in dieser Zeit überhaupt noch gepflegt wurde, waren es dann verstaubte Inszenierungen ohne Biss oder seichte Verfilmungen mit Peter Alexander. Die wichtigsten Akteure der Gattung waren jüdischer Herkunft. Im Zweiten Weltkrieg sind sie alle ermordet worden oder ins Ausland geflohen. Nach dem Kriegsende hat man diese verbotenen Werke lange nicht mehr so aufgegriffen, wie es etwa Barrie Kosky im 21. Jahrhundert an der Komischen Oper Berlin wieder getan hat. Diese Entwicklung hat der Operette in Deutschland langfristig geschadet. Dazu kommt, dass die Operette vor dem zweiten Weltkrieg ein kommerzielles Genre war, ein Geschäftstheater. Dieses System haben die Nazis beendet. Überlebt hat nur das Intendanten-System und damit ein Theater, das einen Bildungsauftrag hat und einen Kanon pflegen muss... Das Kommerztheater gab es also kaum mehr, und von der Hochkultur wurde das Genre entweder nicht anerkannt oder stiefmütterlich behandelt.

In seiner Inszenierung der Lustigen Witwe verwendet Barrie Kosky eine Klavierwalze, die Franz Lehár selber eingespielt hat. Ausserdem ist der Merry Widow-Film von Ernst Lubitsch aus dem Jahr 1934 eine wichtige Inspiration für ihn. Welche Rolle spielen ikonografische Dokumente für unser Nostalgieempfinden?

Die technischen Innovationen des 20. Jahrhunderts wie Aufnahmen, das Fernsehen und das Internet spielen eine wichtige Rolle dabei, dass wir heute so viel über Nostalgie nachdenken. Das muss man sich heutzutage noch einmal klarmachen. Bis in die 90er musste man noch in eine Bibliothek gehen, wenn man eine alte Aufnahme hören wollte, oder darauf warten, dass ein Film mal wieder im Fernsehen gezeigt wird. Und heute hat man alles per Mausklick zur Verfügung. Das führt natürlich zu dem Gefühl, dass die Vergangenheit auch in der Gegenwart präsent ist. Und das wird dann oft mit Sehnsucht erklärt. Ich sehe das aber nicht so negativ, sondern finde es erstmal gut, dass wir uns auf diese Weise mit der Vergangenheit auseinandersetzen können. Und ich finde es auch intelligent, auf der Bühne damit zu spielen und solche alten Formen als Zeitportale in die Vergangenheit zu nutzen.

Adorno schreibt 1932 über die Operette: «Was gestern vergangen ist, kommt hier heute als Gespenst zurück». Er verurteilt das Gestrige. Der Kulturwissenschaftler Mark Fisher ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts hingegen gerade an den «Gespenstern einer verlorenen Zukunft» interessiert...

Mark Fishers «Hauntology»-Begriff ist von Jacques Derrida entlehnt und setzt sich genau damit auseinander, dass uns die Vergangenheit etwa dank der technischen Innovationen viel leichter zugänglich ist. Es zeigt sich auch bei ihm, dass das alte lineare Verständnis von Zeit nicht mehr funktioniert, sondern dass wir regelmässig von der Vergangenheit eingeholt werden. Ein Beispiel dafür wäre aktuell etwa das Wiedererstarken rechter Parteien. Also die Vergangenheit ist nicht erledigt, sondern sie sucht uns heim, auch wenn wir das gar nicht wollen. Man kann es aber auch positiver formulieren: Wir sind es ja, die die Vergangenheit aufsuchen, weil wir uns an etwas erinnern. Es geht dabei also auch um unser eigenes produktives Verhältnis, das wir zur Vergangenheit pflegen.

Fisher geht es dabei nicht um das Wiederherstellen von etwas Vergangenem, sondern um das produktive Wiederanknüpfen. Wäre es nicht sinnvoll, sich heute, wo viel über die elitäre Hochkultur und Publikumsschwund an den Theatern lamentiert wird, auf die blühende Theatertradition des frühen 20. Jahrhunderts zu besinnen, in der gerade die Operette die Massen begeisterte?

Ich glaube, das wird auch gemacht. In Berlin sind die Theater nicht leer. Für die angesagten Produktionen ist es immer schwer, Karten zu kriegen. Als Beispiel würde ich hier das Stück Slippery Slope nennen, eine Art Musical, das am Maxim Gorki Theater gezeigt wurde. Das Stück drehte sich um das Thema Cancel Culture, und zwar auf eine sehr unterhaltsame Weise. Das war modern und progressiv, ohne dass sich jemand, der eher konservativ denkt, ausgeschlossen fühlte. Diese Art von spassiger Unterhaltungskultur, verbunden mit klugen aktuellen Zeitbezügen, erinnert mich sehr an eine Theaterkultur, wie sie zur Blütezeit der Operette in den 20ern gepflegt wurde. Natürlich muss man sich heute fragen, ob Populärkultur heute noch in einem ähnlichen Sinn wie damals funktionieren kann, oder ob nicht die Gesellschaft zu divers und in zu viele unterschiedliche Gruppen zerfallen ist. Aber man sieht an solchen Beispielen, dass eine Operetten-Tradition, wie sie Barrie Kosky an der Komischen Oper pflegte, eine populäre Form sein kann, die viele Leute erreicht, ohne dass man dabei den intellektuellen Anspruch aufgeben muss. Wenn Kosky junge queere Leute und Traditionalisten gleichermassen abholt, ist schon viel erreicht.

Das Gespräch führte Fabio Dietsche

Tobias Becker ist Gastprofessor für Neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin. Sein 2014 erschienenes Buch «Inszenierte Moderne» beschäftigt sich mit dem Populären Theater in Berlin und London zwischen 1880 und 1930. Zuletzt ist 2023 sein Buch «Yesterday: A New History of Nostalgia» erschienen.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 108, Februar 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.